Weltweit sind ca. 600 Millionen Menschen von Adipositas betroffen (WHO, 2015). Die weltweiten Zahlen zeigen zudem deutlich, dass mittlerweile auch jeder zweite in Deutschland und den USA zumindest übergewichtig ist – und damit eine Minderheit der Bevölkerung das Idealgewicht eines BMI unter 25kg/m² aufweist. Trotzdem dominieren Darstellungen von normalgewichtigen Menschen die mediale Landschaft – auch abseits der Modewelt mit ihren häufig kritisierten Schönheitsidealen, sind Menschen mit Übergewicht und Adipositas in den Medien eher in inkompetenten, teils lächerlichen Rollen zu sehen (Hilbert, 2009).

Den Autofahrer mit Hut kennt sicher jeder – und fast jeder hat direkt eine Erwartung an dessen Fahrweise. Was uns im Alltag hilft unsere komplexe Umgebung einzuordnen und schnelle, automatisierte Entscheidungen zu treffen, kann jedoch umfangreiche Konsequenzen für die Betroffenen haben, wenn sich ein Stigma mit vornehmlich gesellschaftlich akzeptierten negativen Stereotypen verknüpft.

Neben rein äußerlichen Merkmalen, wie Haar- und Augenfarbe, können auch Erkrankungen, wie z.B. Depressionen, als Abweichungen von der Norm einer Gesellschaft, also Merkmale, die andere vom Rest einer Gruppe unterscheiden, klassifiziert werden. Diese Stigmata werden je nach vorherrschendem Gesellschaftsbild mit Stereotypen, also vermeintlich allgemein gültigen Eigenschaften verknüpft.

Aus diesen negativen Stereotypen geht einerseits ein Leidensdruck für die Betroffenen hervor; anderseits kann es dann weiterreichend zu einer Benachteiligung auf gesellschaftlicher Ebene, der sogenannten Diskriminierung kommen. Diese reduziert die Chancengleichheit und vergrößert soziale Ungleichheit zusätzlich.

Aus früheren Forschungsarbeiten (Crandall, 1994, 1995) weiß man, dass das Ausmaß von Stigmatisierung von Krankheiten auch davon abhängt, wie viel Schuld den Betroffenen für ihren Zustand zugeschrieben wird. Je mehr eine Person verantwortlich für ihre Erkrankung gemacht wird, desto negativer wird sie als Person beurteilt. Ein gutes Beispiel hierfür sind depressive Störungen. Häufig erhalten Betroffene gut gemeinte Ratschläge wie „Reiß Dich doch zusammen, dann wird das wieder“ und die depressive Verstimmung wird als Zeichen von Schwäche interpretiert (zusammenfassend Baer et al., 2015). Die Abweichung der Person vom Norm- und Idealzustand (z.B. leistungsfähig bis ins hohe Alter zu sein) wird auch bei dieser Störung wahrgenommen und bewertet.

Auch bei Adipositas ist die Diskrepanz zu vorherrschenden Körperidealen und Vorstellungen von Gesundheit groß. Die Adipositas ist zudem eine Erkrankung, bei der den Betroffenen sehr viel Eigenverantwortung zugeschrieben wird. Dazu liegen die Ursachen von Adipositas vermeintlich auf der Hand: Ein Zuviel an Essen und ein Zuwenig an Bewegung führen zu einem Ungleichgewicht der Kalorienaufnahme und –verbrennung, und es obliegt ausschließlich dem Einzelnen diese Balance wiederherzustellen, um Gewicht zu reduzieren. Dass die Entwicklung von Adipositas ein langer Prozess ist, der für die Betroffenen sehr häufig mit dem Versuch der Anstrengung diese Balance wieder selbst herzustellen einhergeht, wird häufig übersehen. Dass der Körper bei jedem Diät-Versuch den Stoffwechsel auf Sparflamme herunterfährt und damit den eigenen Grundumsatz noch senkt – sodass es mit Rückkehr zu nicht-diätischen Ernährungsverhalten zu einer Gewichtszunahme, dem Jojo-Effekt kommt – ist hier vielen nicht bekannt. Stetiges, erfolgloses und selbst-initiiertes Diät-Verhalten führt also dazu, dass die Betroffenen eher noch an Gewicht zunehmen und zunehmend desillusioniert bezüglich der Beeinflussbarkeit ihres Gewichts sind.

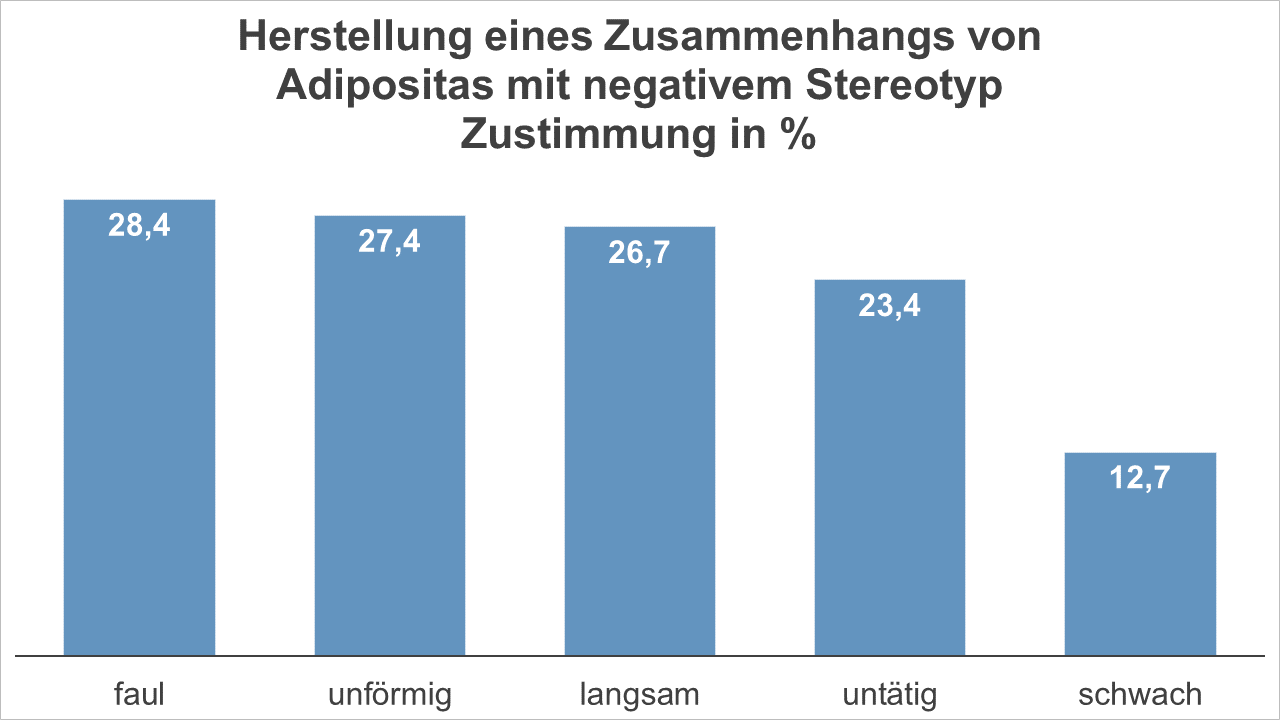

Die Allgemeinheit schlussfolgert aufgrund dieser Überlegung, dass Menschen mit Adipositas willensschwach und unter Umständen „zu faul“ sind, um Gewicht zu halten bzw. zu reduzieren. Hier sehen wir über deutsche und internationale Studien hinweg (Sikorski et al., 2012, Puhl & Heuer, 2009), dass Menschen mit Adipositas negativer beurteilt werden, als ihre normalgewichtigen Mitbürger.

Forscher aus den USA haben in einer systematischen Literaturübersicht die Ergebnisse zu negativen Stereotypen weltweit zusammengefasst (Puhl & Heuer, 2009) und kommen zu dem Schluss, dass das Stigma Adipositas häufig und konsistent mit negativen Attributen, also Eigenschaften, verknüpft ist.

Die Übersichtsarbeit beschränkt sich hierbei nicht auf die Allgemeinbevölkerung; vielmehr konnte gezeigt werden, dass auch Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten und damit direkt an der Versorgung von Patienten mit Adipositas beteiligt sind, negative Einstellungen aufweisen.

In Teilen scheint dieser Aspekt durch eine mangelnde Ausstattung der Einrichtungen (z.B. Liegen, Blutdruckmessgeräte, Waagen, die auch bei stark übergewichtigen Patienten zum Einsatz kommen können) bedingt zu sein (Sikorski et al., 2013). Diesen Studien gemein ist, dass auch hier die Assoziation zur vermeintlichen Selbst-Verursachung von Adipositas dokumentiert werden konnte. Je eher Befragte zustimmten, dass Adipositas eine Folge von Willensschwäche sei, desto negativer urteilten sie über die dargestellten Personen.

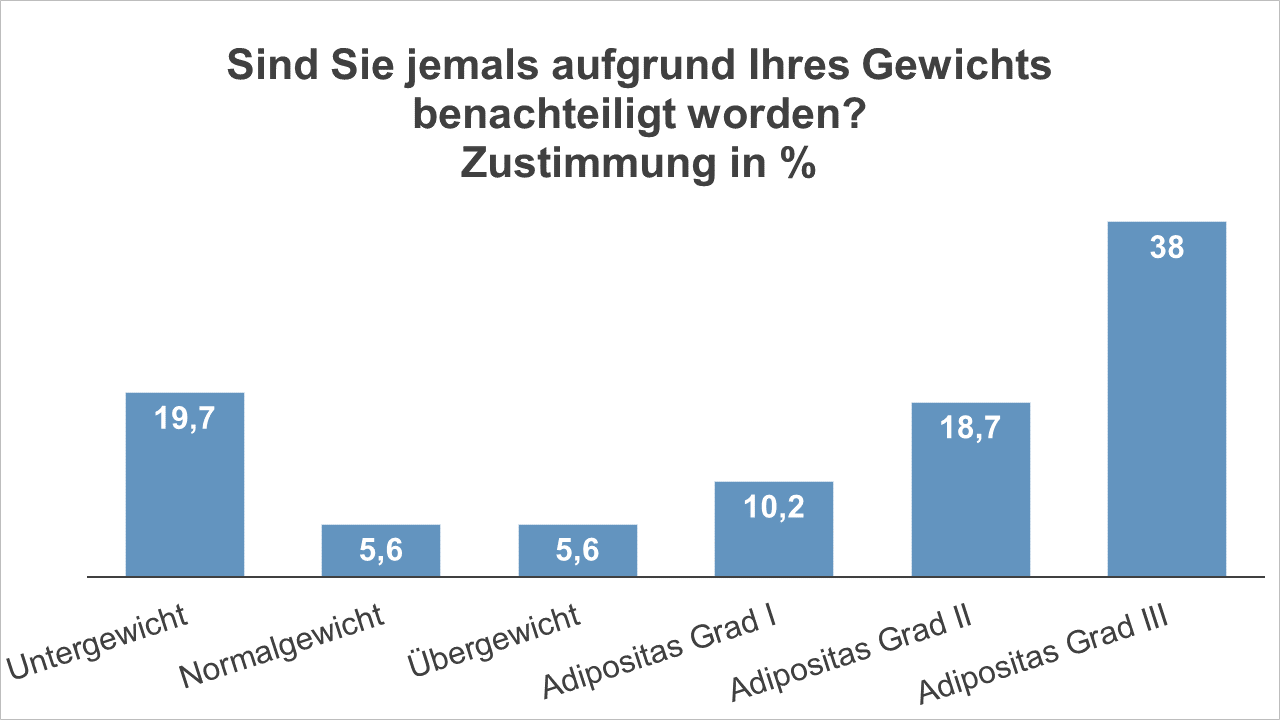

Dieser Umstand übersetzt sich international offenbar auch in eine systematische Benachteiligung aufgrund von Gewicht. Rekapituliert man die Attribute, die mit Adipositas verknüpft sind, so scheint es wenig verwunderlich, dass hieraus eine Ungleichbehandlung folgt. Wenn man Betroffene fragt, ob sie sich schon einmal aufgrund ihres Gewichts diskriminiert gefühlt haben, stimmen 20-40 % zu (Sikorski, 2015).

Je höher der eigene BMI ist, desto wahrscheinlicher scheint es, schon einmal diskriminiert worden zu sein. Besonders oft berichten Menschen mit Adipositas, dass ihnen im zwischenmenschlichen Kontakt (z. B. negative Kommentare von Mitmenschen) sowie im Arbeitsleben Benachteiligungen (z. B. Nachteile bei der Jobsuche) widerfahren sind. Das Thema Diskriminierung hat besonders kürzlich größere Aufmerksamkeit erfahren, als der Europäische Gerichtshof ein Urteil im Fall eines dänischen Tagesvaters verkündete. Der Mann war aufgrund seines Gewichts und den damit verbundenen körperlichen Einschränkungen nach 15 Jahren von seinem Arbeitgeber entlassen worden und ging vor Gericht gegen diese Entlassung vor. Das Gericht zeigt auf, dass Adipositas aktuell nicht durch die Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf besonders geschützt wird, also kein Fall von Diskriminierung vorlag. Adipositas ist in dieser Richtlinie also bisher nicht explizit genannt als Grund für ein Diskriminierungsverbot. Die Richter entschieden jedoch auch, dass unter bestimmten Umständen, z. B. einer besonders ausgeprägten Adipositas, diese Grundlage für besondere Schutzrechte im Rahmen der Gesetze zum Schutz von Menschen mit Behinderung sei (Europäischer Gerichtshof, 2014). Ob und wie diese Argumentation in der Praxis umgesetzt wird, ist umstritten, aber sie unterstreicht, dass die Benachteiligung von Menschen mit Adipositas im Arbeitsleben auch die Gesetzgebung vor neue Herausforderungen stellt.

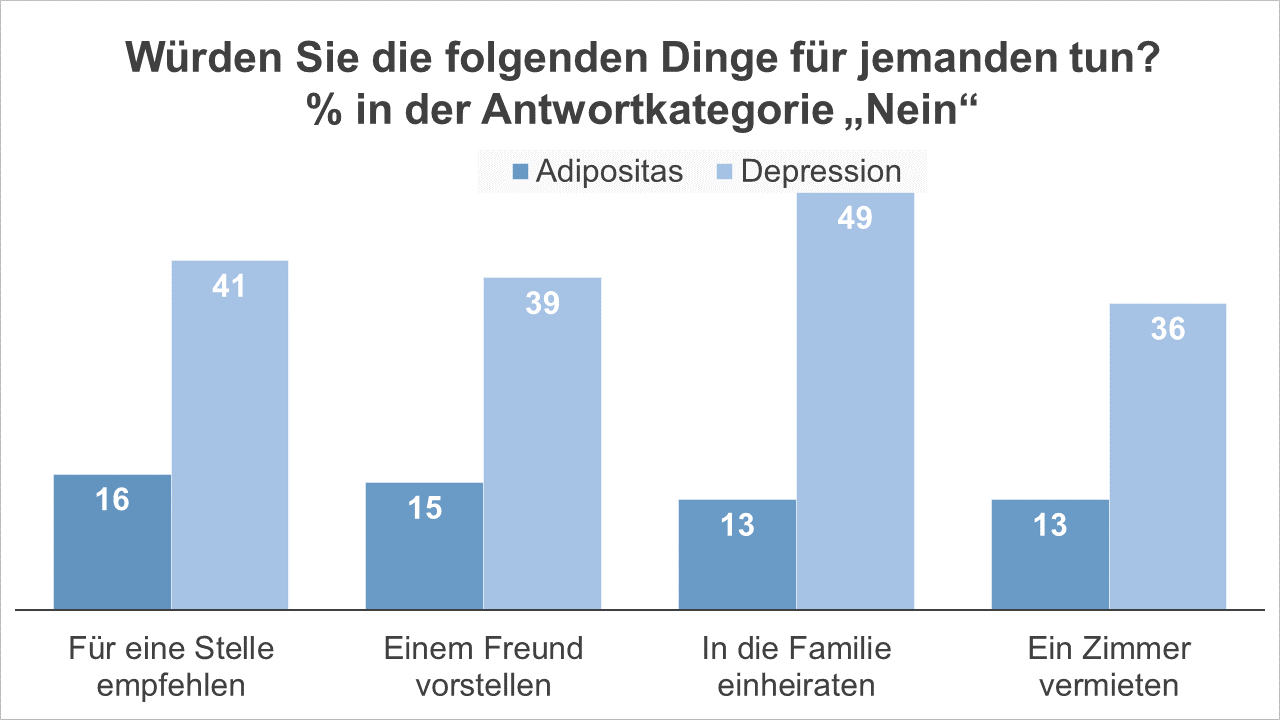

Ein weiterer Aspekt der des Stigmas Adipositas wird durch das Phänomen „Soziale Distanz“ beschrieben. Soziale Distanz beschreibt den Wunsch nach Abgrenzung von sozialen Gruppen, die ein Stigma aufweisen. Die soziale Distanz wurde häufig im Bereich des Stigmas psychischer Störungen, wie der Schizophrenie und Depressionen, untersucht. Wenn man soziale Distanz untersucht, fragt man Teilnehmer in wie weit sie damit einverstanden wären, wenn die beschriebenen Personen mit den zu untersuchenden Störungen und Erkrankungen bestimmte Dinge in ihrem näheren Umfeld tun würden (z. B. in die Familie einheiraten) bzw. ob sie Dinge für diese Personen tun würden (z. B. für eine Stelle empfehlen, ein Zimmer vermieten etc.). Untersuchungen in der deutschen Allgemeinbevölkerung zur sozialen Distanz bei Adipositas konnten mit Ergebnissen zum Krankheitsbild Depressionen verglichen werden.

Deutlich wird auf den ersten Blick, dass die soziale Distanz zu Menschen mit Depressionen deutlich höher ausgeprägt ist, als die zu Menschen mit Adipositas. Nichtsdestotrotz zeigt diese Untersuchung (Sikorski et al.,2015), dass ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung es allein aufgrund des erhöhten Körpergewichts der vorgestellten Person ablehnt, diese Person einem Freund vorzustellen bzw. für einen Job zu empfehlen. Deutlich wird auch, dass vor allem der berufliche Kontext sowie interpersonelle Kontakte von dieser Distanzierung betroffen sind – was wiederum für die genannte Diskriminierung von zentraler Bedeutung zu sein scheint.

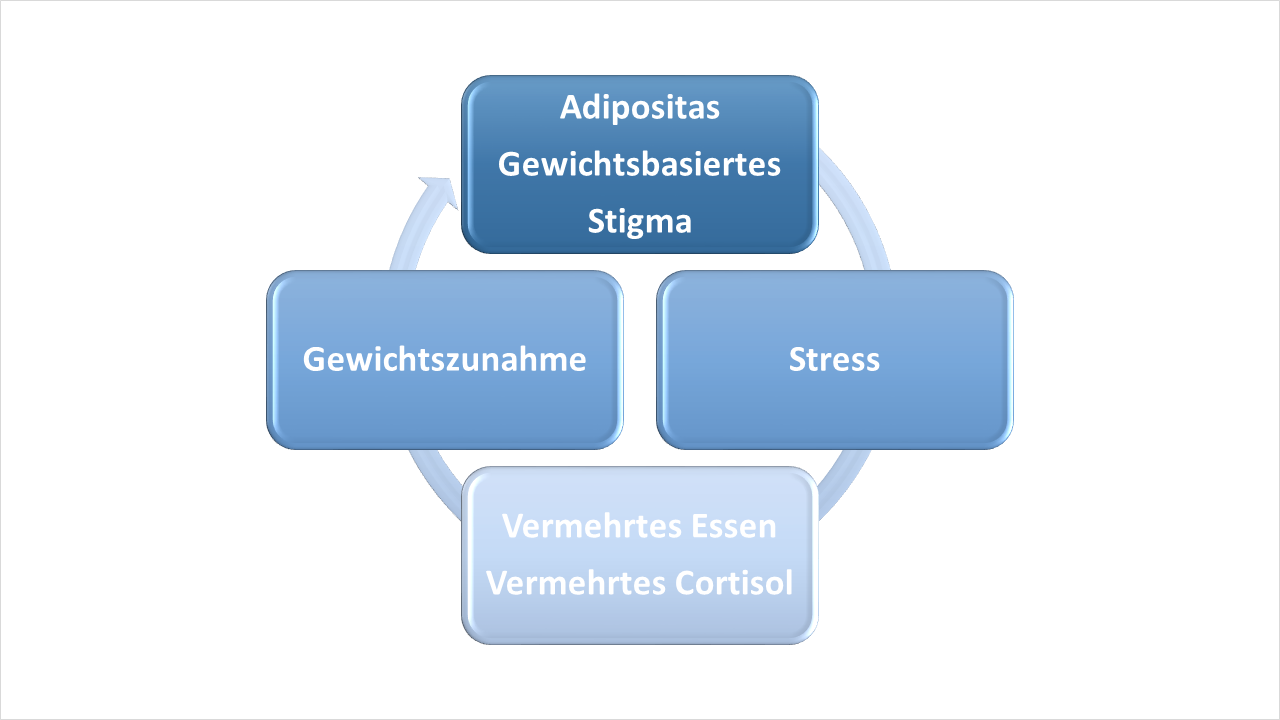

Die Stigmatisierung von Menschen mit Adipositas zieht jedoch nicht nur eine unfaire Behandlung der Betroffenen nach sich – sie kann auch krankmachen. Das wiederholte Erleben von Ablehnung und Benachteiligung kann hier für eine erhöhte pathophysiologische Stressantwort (z. B. über das Stresshormon Cortisol) führen. Von diesem ist wiederum bekannt, dass es Gewichtszunahme begünstigen kann, genau wie chronischer Stress allgemein.

Zudem kann chronischer Stress die Entstehung psychischer Auffälligkeiten, wie Depressionen, begünstigen.

Doch Personen sind nicht nur auf der individuellen Ebene betroffen – auch ihre Behandlungsmöglichkeiten scheinen von Stigmatisierung betroffen zu sein. Im Besonderen ist hier die bariatrische Operation zu nennen. Es scheint folgerichtig, dass, wenn auch Behandler die Ansicht teilen, dass Adipositas ein reines Lebensstil-Problem ist, hier die Operation als Behandlungsoption nicht präferieren. Aus der Vereinfachung der Ursachen „Zu viel Essen“/“Zu wenig Bewegung“ können Handlungsempfehlungen zum individuellen Patientenverhalten folgen, aber keine umfassende multimodale Therapie- Initiierung. In der Literatur ist beschrieben, dass Patienten, die den Weg zur Operation beschreiten, besonders häufig über Diskriminierung im Behandlungs-Setting berichten. Die Operation wird in Teilen als „zu leicht“ wahrgenommen, was einerseits mit einem Mangel an Wissen über die Operation und ihre lebenslange Nachsorge einhergeht, andererseits aber auch dazu führt, dass die Behandlungsmöglichkeit durch Operation weniger häufig mit den Patienten besprochen wird und auch weniger häufig Patienten zur OP überwiesen werden (Jung et al., 2015).

Diese Beispiele verdeutlichen die Bedeutung, die Stigmatisierung sowohl auf der individuellen, als auch auf der therapeutischen Ebene haben kann. Interventionen, die gewichtsbezogene Diskriminierung reduzieren oder entmachten, sind nicht leicht zu entwickeln.

Zum einen muss weiterhin daran gearbeitet werden, das lückenhafte Bild, was von der Entstehung von Adipositas in der Allgemeinbevölkerung herrscht, weiter zu erweitern. Zum anderen ist es wichtig, auch in den Medien Betroffene in kompetenten Rollen zu zeigen, die nicht das soziale Stigma verstärken. Auch die Politik ist hier gefragt: Ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz zur Prävention und Behandlung von Adipositas wird nur durch konkrete überregionale Maßnahmen zu erreichen sein. Das gilt auch für den Schutz vor Diskriminierung, der auch durch Gesetzgebung unterstützt werden sollte.

Prof. Dr. Claudia Luck-Sikorski & Franziska Jung, M.Sc.

Quelle: AdipositasSpiegel 2016, S. 30